Crisi umanitaria in Afghanistan. L’intervista a Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia

[vc_row css=”.vc_custom_1608553768389{margin-top: 20px !important;}”][vc_column][vc_column_text]Afghanistan. Dopo il ritiro delle truppe Usa e la rapida presa di Kabul da parte dei talebani la situazione nel Paese rischia rapidamente di precipitare. «Ascoltare le persone in fuga dall’orrore per creare una cultura contraria alla guerra».

La presa di Kabul da parte dei talebani ha fatto precipitare di nuovo l’Afghanistan in un incubo che si credeva superato. Per tentare di comprendere più a fondo le pieghe di questa crisi noi di Agorà Magazine abbiamo intervistato Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, oltre che autore di rubriche e di numerose pubblicazioni sulle violazioni dei diritti umani nel mondo.

Riccardo Noury, quella afghana è stata da più parti giudicata come una crisi annunciata. Amnesty International quali segnali aveva raccolto di ciò che poi sarebbe accaduto?

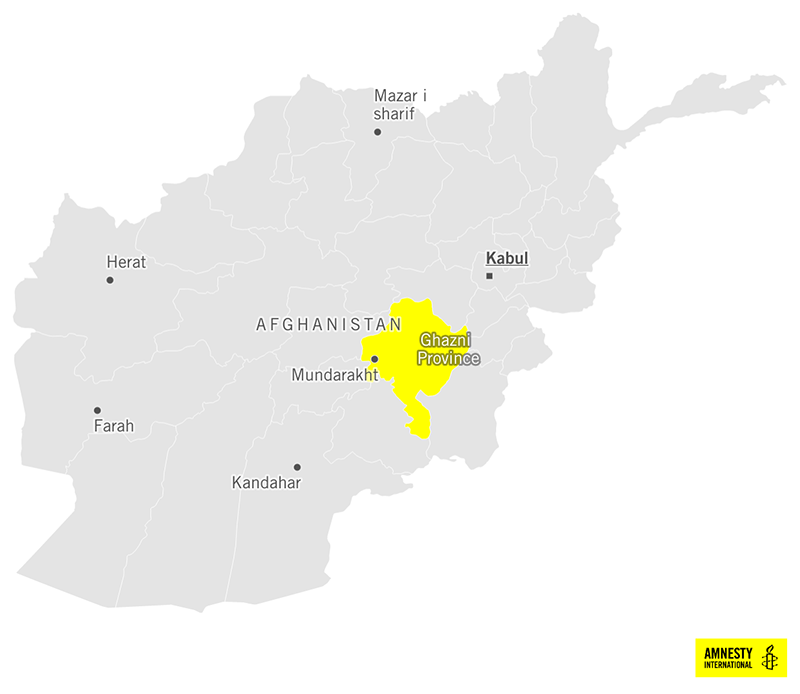

«Diciamo subito che i Talebani non sono scesi improvvisamente dal cielo. Ma anzi, si erano messi in movimento ben prima della presa di Kabul, conquistando pezzo dopo pezzo tutto l’Afghanistan. Noi infatti avevamo segnalato già nel mese di luglio un massacro nella provincia di Ghazni, nei confronti della minoranza hazara (un antico gruppo etnico afghano, ndr). E in generale la precarietà sul campo era evidente da tempo».

Quali sono le ripercussioni più gravi del ritiro americano sulla vita dei civili, anche alla luce della contrapposizione interna che si preannuncia fra talebani e Isis?

«I numeri forse rendono l’idea; in Afghanistan sono già presenti da tempo circa 3 milioni e mezzo di sfollati interni, ai quali vanno aggiunti 4 milioni di rifugiati fuori dai confini. Negli ultimi due anni la pandemia, in assenza di presidi sanitari, ha fatto ulteriori disastri. Annualmente si contano circa 10mila vittime civili di cui tremila morti. E d’ora in poi sarà ancora peggio. Centinaia di migliaia di persone non evacuate, tra cui accademici, giornalisti, donne attiviste, insegnanti, artisti, sono infatti a rischio di rappresaglia. Il tutto mentre i talebani adesso recitano la parte degli statisti e l’Isis invece sembrerebbe disposta a distruggere ogni cosa. Ma nulla vieta che, in assenza del comune nemico americano, i due fronti provino opportunisticamente a coalizzarsi, anche perché in termini di militanza le differenze sono blande».

Torniamo ai fatti tragici di Kabul. Come sappiamo, quando si era nel pieno dell’evacuazione, un attentato kamikaze poi rivendicato dall’Isis-Khorasan, ha causato la morte di 170 persone, tra cui anche 13 militari americani. A ciò è seguita tre giorni dopo la rappresaglia Usa nei confronti dei presunti mandanti, da voi pesantemente condannata attraverso amnesty.it. Cosa può aggiungere?

«L’attacco Usa è avvenuto per mezzo di droni ed è stato l’ennesimo durante questi venti anni, non solo in Afghanistan, ma anche in Pakistan in Somalia o altrove, in cui sono morti dei civili senza che poi si accertasse alcun tipo di responsabilità. In questo caso sono morte nove persone, tra cui anche dei bambini. Pare che l’amministrazione Biden voglia rivedere le sue policies sull’uso di questi mezzi militari. E dovrebbe sicuramente farlo, tenendo conto però del diritto internazionale, visto che fino ad ora queste operazioni hanno semplicemente prodotto massacri».

Lei però si è espresso molto duramente anche rispetto alla risoluzione del Consiglio Onu per i diritti umani. Per quale ragione?

«La reazione dell’Onu e della comunità internazionale è stata, per così dire, di tipo ordinario, di fronte ad una situazione che invece è del tutto straordinaria. Quella afghana viene trattata come una crisi locale e di breve durata, e si affronta con soluzioni inadeguate. Ad esempio esternalizzando ai Paesi confinanti la politica di accoglienza in cambio di pochi soldi, esattamente come successo con la Turchia per la Siria».

Ma di fronte ad uno scenario così disastroso, quali possono essere dunque le finalità più profonde di questo ritiro voluto dall’amministrazione americana?

«É possibile che esista una parte non pubblica degli accordi del 2020 a Doha, fra l’allora presidente Trump e i Talebani, in cui, oltre al ritiro dei militari Usa, fossero previste ulteriori rassicurazioni reciproche rispetto a futuri attacchi. Entrano poi in questo calcolo politico e mediatico anche le celebrazioni per il ventesimo anniversario dell’11 settembre, che in qualche modo coincidono con la fine del conflitto. Ma ciò detto, in due decenni gli Stati Uniti non hanno assolutamente badato al rafforzamento delle istituzioni civili afghane e nemmeno dell’esercito, e ora lasciano un Paese distrutto proprio come avevano già fatto in Iraq».

In che modo Amnesty International pensa di intervenire d’ora in poi, anche in previsione dell’esodo che inevitabilmente ci sarà, per contenere il quale è in costruzione perfino una barriera fra Grecia e Turchia?

«Il nostro obiettivo immediato è l’evacuazione sicura delle persone in pericolo. Per questo va negoziato che la frontiera rimanga aperta in uscita ma anche in entrata, ad esempio attraverso il Pakistan. Ci stiamo opponendo ai “parcheggi” di profughi negli stati confinanti, come l’Iran e i paesi ex-sovietici a nord. Inoltre, muri a parte, stiamo monitorando la situazione degli afghani già presenti da mesi, se non da anni, sulla rotta balcanica, compresi quelli che oggi si trovano al confine con la Slovenia e che dovranno entrare in Italia ottenendo protezione. E poi dobbiamo occuparci di coloro che rimarranno in Afghanistan. Le ambasciate infatti hanno chiuso, ma le organizzazioni umanitarie restano per rimettere insieme i cocci».

A questo punto non posso non chiederle una battuta sulla figura di Gino Strada e sul suo lavoro. Si può costruire un modello di mutua solidarietà internazionale a partire da esperienze come quelle di Amnesty ed Emergency?

«Gino Strada ha tenuto insieme la medicina di emergenza e i diritti. Amnesty ed Emergency hanno l’obiettivo comune di prendersi cura delle persone. Nostra principale nemica è l’industria delle armi, che alimenta le sofferenze. Sarà importante quindi la pressione dell’opinione pubblica per una moratoria su tutti i conflitti. Va però creata una cultura contraria alla guerra che si rinforza dando voce alle testimonianze di chi scappa da quelle tragedie. Ma servono anche delle leadership più responsabili, decisamente diverse da quelle di Bush, Blair, e poi di Trump e Johnson. Ci servono altri modelli. E se nel mondo per assurdo ci fossero tante Jacinda Ardern, il primo ministro della Nuova Zelanda, e meno Putin e Bolsonaro, allora potremmo andare nella direzione giusta».

Di Giovanni Aiello

Giornalista pubblicista dal 2002. Ha collaborato con radio e giornali sia campani che nazionali, occupandosi di cronaca, ma anche di tv e spettacoli, di sport e di automative, trattando tutto sempre con un occhio speciale sull’attualità e sulle rivoluzioni quotidiane.